Eine Betroffene erzählt, wie es ist, mit Angststörung Videospiele zu spielen

Spielen mit Angststörung heißt anders spielen. Denn je immersiver das Erlebnis, desto herausfordernder die Interaktion - egal ob bei Jump-Scares oder Open-World-Sammelwut.

Solange die Gegner von vorne kommen, geht es. Dann kommt es nicht, dieses Gefühl. Zuerst im Hals, dann in der Brust. Schraubstock-Enge, Draht ums Herz, festgezurrt. Herz springt. Schwindel, Zittern. Wie sich eine Panikattacke anfühlt, in ihren Anfängen bis hin zum großen, finsteren, todesängstlichen Herzrasfinale, das ist schwierig in Worte zu fassen. Wenn N. spielt, hat sie nicht nur Pixelgegner, die ihr im Nacken sitzen. N. hat eine diagnostizierte Angststörung, eine Sozialphobie, die sich wie eine Agoraphobie – also die Angst vor sozialen Situationen – äußert.

Essen gehen, Bus fahren, Menschenmengen – alltägliche Situationen, über die die meisten Menschen keinen Gedanken verlieren, sind für sie äußerst belastend oder schlicht undenkbar. Situationen, denen man nicht nur im Alltag, sondern auch in Spielen begegnet. Wie spielt man mit Angststörung? Triggern die gleichen Situationen wie im analogen Leben auch im Spiel oder sind Spiele eher ein Fluchtpunkt?

"Die Panikattacken habe ich seit zwölf Jahren"

N. spielt schon länger, als sie Angst hat. In ihrer Kindheit und Jugend vor allem auch Tomb Raider, immer zu dritt mit Freunden: "Wir haben uns die Komplettlösung ausgedruckt und einer hat dann immer vorlesen müssen: Links, rechts, geradeaus." Später spielt sie dann immer weniger. Als Heranwachsende und schließlich Erwachsene wird vieles von der Phobie überlagert.

"Die Panikattacken habe ich seit etwa zwölf Jahren. Meine Angst ist eine Art Sozialphobie und äußert sich durch Beklemmungs- und Engegefühle in sozialen Situationen, in denen ich mich nicht frei bewegen oder entscheiden kann, ob ich sitze, stehe, liege oder rausgehe." Und: "Bei mir ist vor allem auch das Thema Essen ein Problem. Es fällt mir schwer, im Beisein anderer Menschen zu essen, aber auch nach dem Essen in Anwesenheit anderer Menschen zu sein. Da bekomme ich Panikattacken und Übelkeit. Ich habe extreme Angst davor, gefangen zu sein und mich dann erbrechen zu müssen und es nicht rechtzeitig rauszuschaffen."

"In der Therapie habe ich gelernt, dass es gar nicht um das Thema Essen geht, sondern um Beziehungsebenen – also, dass ich Angst habe, mich vor anderen bloßzustellen." Das habe dazu geführt, dass sie sich über die letzten Jahre zunehmend isolierte. Die erste ambulante Verhaltenstherapie vor acht Jahren ist mäßig erfolgreich, weitere folgen. Derzeit ist sie stationär in Behandlung in einer psychosomatischen Klinik – wegen einer Corona-Infektion ist der Aufenthalt aktuell ausgesetzt. Über die letzten Jahre sagt sie: "Es gab bessere und schlechtere Phasen."

Die Phobie spielt immer mit

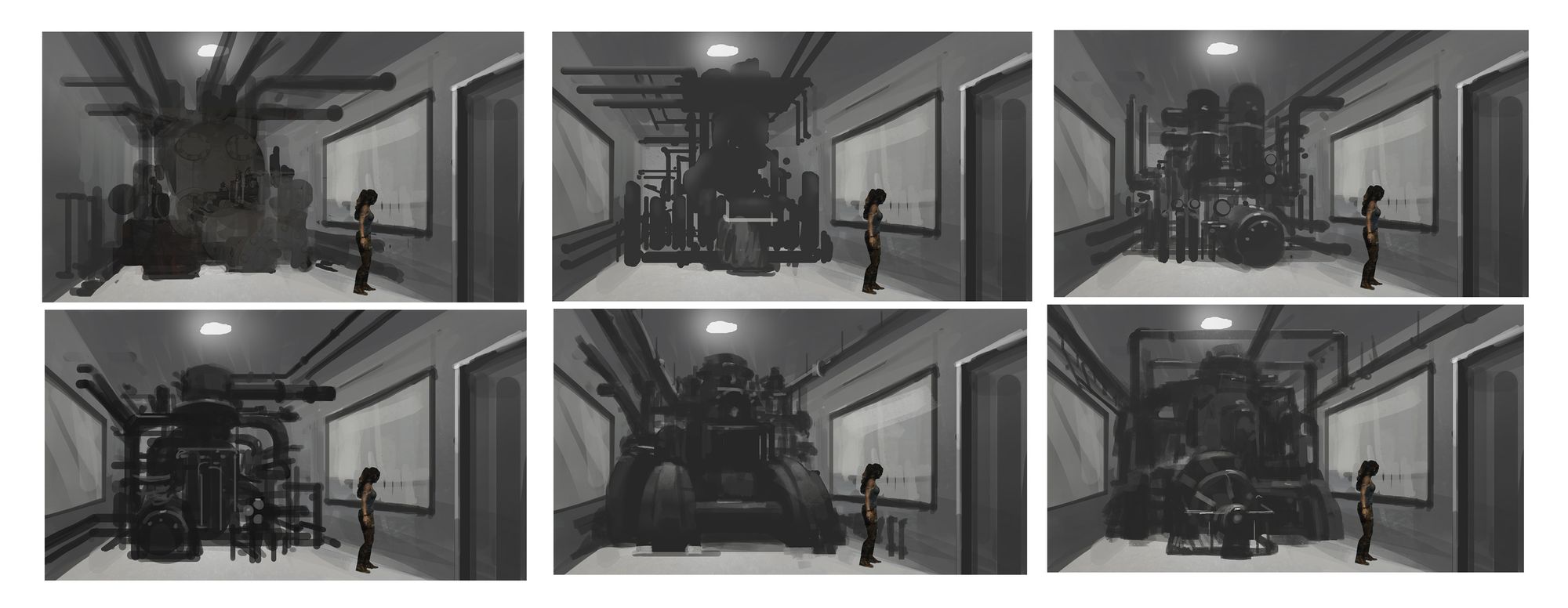

Zum Spielen zurückgefunden hat N. vor etwa drei Jahren. Angesteckt vom Open-World-Bombast der Assassin's Creed-Reihe, die sie in kurzer Folge hintereinander durchspielt, entdeckt sie danach Spiele wie Horizon Zero Dawn, Grand Theft Auto V, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Metal Gear Solid V und das Tomb-Raider-Reboot. Sie spielt viel, sie spielt gerne.

Immer mit dabei ist die Phobie, die über die Schulter schaut. Fast im eigentlichen Sinne. Denn die Perspektive ist in Spielen der für N. bestimmende Faktor: "Spiele, in denen man nur aus der Ego-Perspektive spielen kann, schließe ich kategorisch aus. Ich bekomme Panik, wenn ich nicht weiß, was hinter mir ist – genauso wie im echten Leben. Da fühle ich mich ausgeliefert", erzählt sie. "Wenn ich in einen Raum gehe, dann setze ich mich an den Rand, damit ich die Wand im Rücken und den Raum im Blick habe."

Das überträgt sich auf ihr Spielerlebnis: "Die Ich-Perspektive stresst mich. Aber es stresst mich auch, wenn sich die Perspektive in einem 3rd-Person-Spiel plötzlich ändert – etwa weil eine Cutscene kommt. Wenn ich dann ein kleineres Blickfeld habe, das geht gar nicht." In Spielen wie Red Dead Redemption 2 oder Metal Gear Solid V, die einen Perspektivwechsel erlauben, nutzt sie die Ego-Ansicht zwar, wenn es für den Spielerfolg von Vorteil ist – etwa, um Gebäude zu looten oder besser zielen zu können. Aber nur dann, "und nur, wenn ich den Raum schon ausgekundschaftet habe. Wenn ich nicht weiß, was kommt, würde ich niemals in die Ego-Perspektive wechseln."

Für die postapokalyptische Ego-Shooter-Reihe Metro interessiert sie sich, hat sich Let's-Play-Videos angesehen. Selbst spielen will und kann sie aber nicht: "Da ist alles drin, was mich triggert: Ego-Perspektive, eingeschränktes Sichtfeld durch die zerkratzte und dreckige Gasmaske und die Dunkelheit. Ich hätte schon Lust, das zu spielen. Aber ich weiß, dass das einfach nicht ginge." Was würde passieren, wenn sie es doch täte? "Dabei zuschauen, wie jemand anderes das spielt, das geht schon. Aber selbst spielen? Ich wäre dann einfach wie erstarrt und könnte überhaupt nicht agieren oder reagieren im Spiel."

In der Therapie lernt sie: Angst dient grundsätzlich der Selbsterhaltung. Angst schützt. Es gibt einen Grund für die Angst. Droht Gefahr, wird das Notfallprogramm des Körpers gestartet und es wird entschieden: Kämpfen, fliehen oder erstarren. Nur ist letzteres in Spielen selten von Erfolg gekrönt. "Das Schlimmste für mich ist, wenn ein Gegner aus dem Nichts kommt. Ich sterbe dann einfach, weil ich keinerlei Reflexe mehr habe", sagt N. "Es ist, als würde ich einfach komplett vergessen, wie die Steuerung funktioniert." Ausgerechnet die Interaktivität und Immersion, die das Medium so attraktiv machen, werden mit Angststörungen zur Herausforderung.

Dieser Artikel geht noch weiter...